L’enseignement libre dans la zone des Armées

Parmi les services les plus importants désorganisés au début de la mobilisation, l’enseignement vient en première ligne.

Les écoles de l’État et les écoles libres se partageaient cette mission et il faut reconnaître de suite que les universitaires comme les catholiques, ont su, par un vigoureux effort, faire face à la situation nouvelle qui leur était créée.

Des deux côtés, une grande partie du personnel enseignant a été mobilisé ; les professeurs devenaient plus rares et les élèves plus nombreux en raison de l’évacuation d’une partie du territoire.

Il y avait moins à redouter les effets de cette crise pour l’enseignement officiel qui dispose des crédits inépuisables du budget de l’État, mais il nous a paru intéressant de savoir comment l’enseignement libre, avec des ressources limitées, avait surmonté les difficultés du moment. Dans quelles conditions a-t-il pu continuer à fonctionner ? Quelle est son organisation à l’heure actuelle ?

De notre enquête, il résulte que dans le Pas-de-Calais l’effort produit a donné de magnifiques résultats. Le personnel de l’enseignement secondaire libre comprenait avant la guerre cent cinquante professeurs environ.

Soixante-quinze, c’est-à-dire exactement la moitié, ont été mobilisés. Trois d’entre eux sont morts au champ d’honneur, deux autres ont été blessés, six ont été cités à l’ordre de l’armée, deux ont reçu la médaille des épidémies et trois sont prisonniers.

Il existait, en 1914, dans le Pas-de-Calais, douze établissements secondaires de garçons comptant environ deux mille cinq cents élèves.

Aujourd’hui Bapaume est occupé par les Allemands et Arras est détruit.

Les dix autres collèges sont ouverts ; ils sont au grand complet et plusieurs ont refusé des jeunes gens faute de place. Le nombre des élèves dépasse deux mille.

L’institution Saint-Joseph, d’Arras a été transférée à Berck-Plage et confiée à la direction de M. l’archiprêtre d’Arras, ancien supérieur de la maison. Cette réouverture a été faite sur la demande des familles à qui elle a donné entière satisfaction.

Parmi ces collègues libres, quelques-uns sont gênés par la proximité de la ligne de feu.

À Béthune, par exemple, l’institution Saint-Vaast.

[Censure]

Une bonne moitié du collège a été transformée en ambulance depuis le début de la guerre et a donné asile à de nombreux blessés français, anglais, canadiens et hindous.

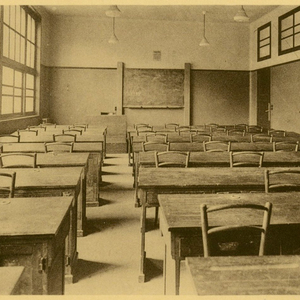

L’institution Saint-Bertin, à Saint-Omer, ̶ l’ancien collège du général Pétain, ̶ a été réquisitionnée comme hôpital militaire. Les dortoirs et les classes sont occupés par le service de santé ; aussi a-t-il été impossible de recevoir les pensionnaires. Les classes ont continué pour les externes dans des locaux de fortune.

Le collège Saint-Louis, à Saint-Pol, se trouve à peu près dans la même situation. Les bâtiments ont été affectés au service des étapes et l’année scolaire 1914-1915 a été perdue. Les études ont repris partiellement depuis octobre 1915.

C’est à Calais avec le collège Saint-Pierre, que l’exemple de vitalité le plus frappant a été donné. L’immeuble est occupé entièrement par une ambulance belge. Il n’existe plus de dortoirs, de classes d’études, de chapelle ni de cours de récréation. Des professeurs zélés ont dû tout improviser aux quatre coins du quartier. Deux supérieurs ont été mobilisés successivement. Le troisième ajoute aux soucis de la direction la fatigue hebdomadaire de quinze heures de classes ! Les maîtres ont été récompensés de leur initiative et de leur dévouement par un succès inouï. Deux cents externes ont répondu à leur appel. Depuis longtemps, on n’avait vu autant d’élèves si studieux et si dociles.

Le collège Saint-Joseph, d’Arras, avait été obligé de fermer ses portes en 1914-1915. Comme beaucoup d’Arrageois s’étaient réfugiés à Berck, les parents des anciens élèves s’en- venir, aux prix de grosses difficultés, du mobilier scolaire. Un certain nombre de professeurs furent réunis et on mit à leur tête un chef expérimenté.

Comme par enchantement, la vie scolaire a repris son activité, la direction a été obligée de refuser les élèves au-dessus de la troisième, et de se borner strictement à l’enseignement classique. Les cours de français n’ont pu être ouverts faute de place. Malgré toutes ces restrictions, il y a affluence de jeunes gens.

Parmi les collèges qui n’ont guère souffert de la guerre et où le nombre des élèves a augmenté, on cite ceux de Fruges et de Montreuil, spécialisés pour l’enseignement professionnel, et celui d’Aire, dont la prospérité est sans égale.

Mentionnons pour mémoire les trois maisons de Boulogne : le collège Haffreingue, le Petit Séminaire, et l’école St-Joseph pour les enfants au-dessous de la cinquième. L’enseignement libre a toujours tenu une trop grande place à Boulogne pour qu’il soit nécessaire de faire ici l’éloge de ces établissements de premier ordre.

À côté de ces collèges, il convient de citer l’école professionnelle de Calais dirigée par M. Piedfort et spéciale à l’industrie du tulle, et l’institut d’apprentissage mécanique de la rue d’Isly, à Boulogne, dirigé par M. Merlin.

La grosse difficulté à surmonter était le manque de personnel enseignant. On a fait appel à tous les concours ; aux anciens professeurs retraités qui ajoutent cette besogne à leur travail quotidien, aux professeurs laïques, aux séminaristes et aux prêtres belges. Dans certain collège, on cite un savant moine bénédictin ̶ pourvu du reste de tous ses diplômes ̶ qui fait modestement la classe à de tous jeunes élèves. Et sans quitter Boulogne, il est permis de constater que le bon exemple est venu de haut en voyant les vicaires généraux de l’évêché d’Arras se transformer chaque jour en professeurs de philosophie, de littérature ou d’histoire.

Quelques mots sur les pensionnats de jeunes filles. Le pensionnat Jeanne d’Arc, d’Arras, qui comptait 250 élèves avant la guerre a été transféré à Berck en octobre 1915 ; il est dirigé par un personnel d’élite ; le local présentement choisi est complet depuis longtemps et les annexes ont eu le même sort.

Les classes ont continué d’une façon normale dans les pensionnats de Montreuil, Hesdin, Saint-Omer, Calais, Frévent, Aire, Saint-Pol et Boulogne.

L’enseignement primaire libre compte 67 écoles de garçons, dont 17 dans les mines.

Sur … instituteurs environ, … ont été mobilisés, 10 sont tués, 3 disparus, 4 prisonniers, 15 blessés. Sept de ces braves ont été décorés : 1 légion d’honneur, 2 médailles militaires et 4 croix de guerre.

Toutes les écoles qui ne sont pas en pays envahis ou sur la ligne de feu fonctionnent.

Les écoles libres de filles sont au nombre de 252, dont 32 écoles maternelles.

Malgré la guerre, huit cent seize institutrices ont conservé leur emploi dans ces écoles.

Chacun y met du sien et tout ce personnel enseignant s’acquitte de ses fonctions avec entrain, bonne humeur et surtout avec un dévouement sans égal.

Le lecteur appréciera par ces quelques chiffres que l’enseignement catholique n’a pas périclité dans le Pas-de-Calais, sous l’impulsion d’un prélat que les circonstances ont trouvé à la hauteur de sa mission.

W. P.