Nos cimetières

Les cimetières de la région d’Arras seront, après la guerre, des lieux de pèlerinage où viendront, de tous les points de France et d’Angleterre, pleurer les familles.

J’ignore quel sera le sort de ces cimetières ; laissera-t-on les sépultures isolées dans les champs où elles formeraient des taches noires sur les moissons futures des terres fécondes ? Groupera-t-on autour des centres les plus importants les petites tombes éparses ? Probablement.

Dans le feu de la bataille, et même après l’action, il n’est pas facile d’enlever les blessés à travers les boyaux battus irrégulièrement par des canons toujours pointés, prêts à tirer ; à plus forte raison, on n’a que le temps d’enterrer sur place ceux que la mitraille a fauchés. À peine quelquefois un ami ramène son compagnon d’armes à l’arrière vers le poste de secours à côté duquel on l’ensevelit. Mais la fureur de l’ouragan passée on entoure d’un soin jaloux les tombes des premières lignes, ces humbles tombes que les obus et les balles ne respectent pas toujours.

Arras sera environné de ces cimetières où nos morts monteront une garde éternelle devant la ville pour laquelle ils sont tombés. Il faudra que la population civile en prenne soin ; elle le fera ; il suffit pour n’en pas douter de traverser le nouveau cimetière, trop peuplé, hélas ! où les tertres des civils voisinent avec ceux des soldats.

Toutes les classes de la société auront fourni leur tribut à la défense de l’Artois. Témoin le petit cimetière de Saint-Nicolas.

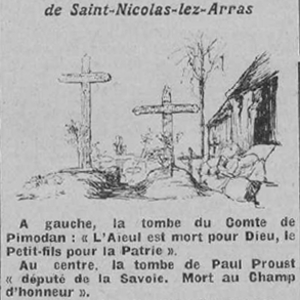

Les ruines de l’église ont submergé les tombes de ceux qui abritaient leur dernier sommeil à l’ombre du clocher. Les décombres de ce clocher se sont arrêtés devant quelques croix aujourd’hui ternies par le temps car elles datent de notre première offensive de Chantecler. Sur la plus proche de l’église, on devine plutôt qu’on ne la lit l’inscription suivante :

Sergent Proust, député de la Savoie, mort au champ d’honneur [ note 1].

Une balle de schrapnell a enlevé un morceau de croix ; sur la tombe pousse un arbrisseau bien maigre couvert de la poussière blanche des pierres de l’église.

Aucun discours ne fut prononcé sur sa tombe. Sa sépulture ne "disparaissait pas sous les fleurs", comme on lit dans les obsèques des personnages officiels, mais sa récompense est ailleurs. Prenez la bouteille qui, renversée au pied de la croix, gardera le nom du mort ; ici vous serez ému plus qu’en cherchant un nom quelconque.

Après les indications d’usage, nom, prénoms, recrutement, adresse, régiment, date du décès, vous lirez ceci : Hommage de deux artilleurs compatriotes et électeurs du vaillant député de la Savoie. Nous venons souvent sur sa tombe et nous repartons à nos pièces, meilleurs et plus forts

. N’est-ce pas qu’elle vaut, cette inscription, toutes les oraisons funèbres qu’aurait pu prononcer un collègue de la Chambre ? N’est-ce pas qu’elle est plus émouvante, cette humble bouteille renversée, que les inscriptions sculptées dans la pierre ? N’est-ce pas qu’il dut être plus émouvant cet enterrement de soldat à travers les rues bombardées de Saint-Nicolas, qu’une parade aux funérailles d’un député dans les rues de son arrondissement ?

Tout près de Proust, une autre tombe. Elle a dû se refermer quelques jours plus tard. Le nom, là aussi, est effacé on le devine à peine : "Comte de Pimidan, mort au champ d’honneur. L’aïeul mourut pour Dieu, le petit-fils pour la Patrie" [ note 2].

Près du représentant du peuple, dort le représentant d’une des plus vieilles familles françaises, une de celles qui avaient pour devise : "Pour Dieu, pour la France". Membre des clubs aristocratiques de Paris, esprit distingué, fin lettré, il n’a pas non plus ménagé sa vie ; comme ses ancêtres, il a sacrifié à la patrie un avenir souriant et riche d’espérances.

Un peu en arrière et à l’écart, d’autres tombes aux croix uniformes. Bien alignées mais fières, au milieu des autres. Ils sont légion les cultivateurs tombés dans cette guerre ; ils auront été les plus éprouvés ; ils le savent et l’un d’eux disait ce mot qui mérite un souvenir : Après tout, la terre nous nourrit, c’est bien à nous de la défendre

.

Lui, l’homme des champs, habitué aux grands horizons, il entendait ces mots de "Terre de France" dans le sens matériel, dans le sens du "pain quotidien" et en l’incitant à reconquérir un champ, comme il voyait dans ce champ un morceau de terre, les chefs ont fait de ce paysan un héros.

Plus que partout dans le cimetière de St-Nicolas vous voyez l’Union Sacrée en action. Elle a sauvé la France, elle a sauvé Arras ; elle reconstruira demain la cité et replacera le Pays au premier rang des nations.

Arras, demain, à côté du nom de ses enfants morts pour la patrie, inscrira le nom de ses fils d’adoption morts pour elle sous ses murs et rendra à leur tombe l’hommage dû à l’héroïsme.

Député, comte, prêtre, paysan, unis par la mort dans l’humble cimetière, tombés pour le même idéal, comme par l’union, vous avez fait la France de jadis, faites que toujours aussi nous sachions nous unir pour rendre forte la France de demain !

P. Dumas